L'OPHTALMOLOGIE EQUINE EN CONSTANTE EVOLUTION

Une vision différente ?

Différences. Points communs.

Le cheval a comme les humains une vision binoculaire, il utilise ses deux yeux pour voir. Cependant, contrairement à nous il ne perçoit pas toutes les couleurs du domaine du visible (doc. 6).

Sa vision en couleur est comme l'homme, effectuée grâce aux cônes qui fonctionnent sur le principe de la synthèse additive. Le cheval est dichromate : ses cônes lui permettent de voir le bleu et le vert. Les couleurs sont additionnées en fonction de leur longueurs d'onde : si les cônes perçoivent autant de vert que de bleu mélangés l'objet sera perçu cyan. Le cheval ne perçoit pas le rouge, il percevra donc très mal les couleurs tendant vers le rouge.

Sa vision s'étend donc approximativement de 450 nm à 565 nm, alors que celle de l'homme s'étend de 400 nm à 800 nm.

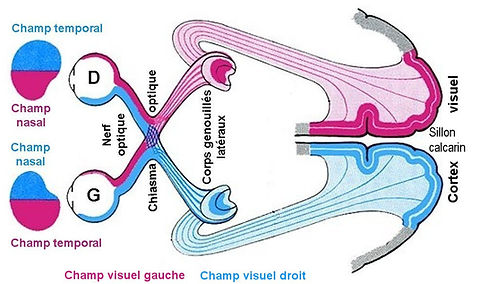

L'image sur la rétine est interprétée par le cerveau (doc. 12). Elle est renversée haut/bas et inversée gauche/droite. Elle est interprétée par le cerveau à l'aide du nerf optique qui le relie aux deux globes oculaires. En frappant la rétine, la lumière (qui est constituée de photons) va être transformée en un signal électrochimique. Ce signal traversera :

- le chiasma optique où le champ visuel gauche de chaque œil ira dans l'hémisphère droit et le champ visuel droit de chaque oeil ira dans l'hémisphère gauche.

- les corps genouillés latéraux qui permettent le passage du signal au cortex visuel (doc. 13), dans le lobe occipital du cerveau.

Comme chez l'homme la communication de l'image est faite dans le cortex visuel primaire V1 et secondaire V2. L'analyse de l'image est faite dans les aires visuelles tertiaires ou associatives V3, MT/V5.

Dans le schéma du fonctionnement du phénomène d'accomodation (doc. 9) :

- le a correspond au moment où le cristallin est le plus aplati. Les muscles ciliaires sont relâchés et les ligaments tendus, permettant un diamètre maximum. Le cristallin est donc à ce moment là peu convergent, donc utilisé pour une vision éloignée.

- le b correspond au moment où le cristallin est le plus bombé. Les muscles ciliaires sont contractés et les ligaments détendus, permettant un diamètre minimum. Le cristallin est donc à ce moment là très convergent, donc utilisé pour une vision proche.

Deux systèmes de traitement de l'information visuelle peuvent être utilisés (doc. 13) :

- la voie centrale : reconnaissance des formes et des couleurs.

- la voie dorsale : localisation des objets.

D'une façon simple, l'une des voies répond à la question "quoi ?", l'autre à la question "où ?"

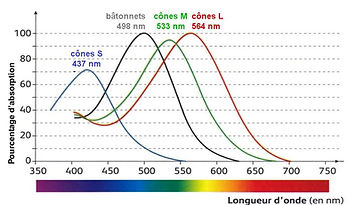

Les cônes, cellules photoréceptrices situées sur la rétine, ne présentent que deux sortes d'opsine, une protéine codant la vision en couleur. Le cheval possède des opsines S sensibles au bleu avec un maximum d'absorption à environ 420 nm, et des opsines M sensibles au vert avec un maximum d'absorption à environ 530 nm (doc. 7). L'homme possède en plus les opsines L sensibles au rouge. Les cônes sont utilisés pour une vision diurne, et les opsines se régénèrent à la lumière.

JUSQU'AU CERVEAU

LES COULEURS

FONCTIONNEMENT

La synthèse additive (doc. 5) se produit lorsqu’on superpose des sources lumineuses d'intensités différentes, c'est-à-dire lorsqu’on ajoute de la lumière à la lumière. Il est possible de produire un très grand nombre de couleurs par synthèse additive. Le principe de restitution des couleurs est appelé RVD est utilisé dans tous les écrans de télévision ou d’ordinateur, cela permet de reproduire la plupart des sensations de couleur à partir de trois types de pixels seulement : rouge, vert, et bleu. Les couleurs complémentaires sont les couleurs dont leurs superpositions donnent une lumière blanche, tel que le cyan et le rouge.

L'oeil du cheval et en particulier son cristallin ont de nombreux points communs avec une lentille convergente, qui est caractérisée par une vergence (grandeur qui s'exprime en dioptrie). La lumière traverse successivement la cornée, l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée, le cristallin et enfin va atteindre la rétine. Lorsqu'elle passe par le centre optique ou par le centre du cristallin elle n'est pas déviée. Les autres rayons lumineux passant par d'autres points vont converger pour arriver sur la rétine et que l'image puisse se former sans être floue. L'image lorsqu'elle arrive sur la rétine est renversée de gauche à droite et de bas en haut elle sera remise à l'endroit par le cerveau (doc. 10). Un cristallin endommagé peut être problématique :

-O est le centre optique, il est à l'intersection de la lentille avec l'axe optique.

-F' est le foyer image il est à une distance f' de O apres la lentille.

-F est le foyer objet il est à une distance f' de O avant la lentille.

L'œil du cheval dans son fonctionnement peut être comparé à un appareil photo. Son iris régule la quantité de lumière qui rentre dans l'œil on peut le comparer au diaphragme d'un appareil photo, le cristallin est semblable à un objectif qui va gérer la formation de l'image, qu'elle soit nette et de bonne taille. Enfin, la rétine s'occupe de la réception de l'image comme un capteur pourrait le faire.

Document 6

Comparaison de la vision en couleur

Document 7

Spectre d'absorption des photorécepteurs

Document 8

Structure des cellules photoreceptrices

Les bâtonnets, autres cellules photoréceptrices (doc. 7), sont situés sur la rétine. Ils ne présentent qu'un type de protéine, la rhodopsine, et codent la vision en noir et blanc avec un maximum d'absorption à environ 500 nm. Le cheval possède 20 fois plus de bâtonnets que de cônes, il possède donc une vision bien adaptée aux faibles luminosités : les bâtonnets sont ainsi utilisés pour la vision crépusculaire. La rhodopsine se sature si une lumière intense persiste et se régénère à l'obscurité.

Ces deux types cellulaires (doc. 8) sont présents sur l'ensemble de la rétine excepté au niveau du point aveugle. Il correspond au départ du nerf optique.

Document 9

Modification du diamètre du cristallin

Document 10

Accomodation de l'oeil selon la distance de l'objet

Document 5

Synthèse additive

Document 11

Schéma de la convergence de la lentille

Document 12

Le cerveau du cheval

La modélisation des lentilles convergentes suit les lois de l'optique géométrique (doc. 11). Parmi celles-ci, deux seront utiles dans l'étude de l'œil :

- la relation de conjugaison de Descartes.

- la relation de grandissement .

Document 13

Trajet optique des lobes oculaires aux cortex visuel

GENERALITES

Document 1

Schéma de l'oeil

La partie antérieure externe de l’œil est constituée de la cornée (conjonctive) où est inséré l’iris dont la partie centrale est la pupille (doc. 1). La forme de la pupille située au milieu de l'iris permet de doser la quantité de lumière qui arrive dans l'œil grâce à sa dilatation ou sa rétraction qui varie suivant les espèces. Celle du cheval est horizontale (doc. 2) ce qui lui permet de d'accroître son champ visuel. Grâce à la position latérale de ses yeux et à la forme horizontale de la pupille, le cheval a un champs visuel panoramique approximativement égal à 340 degrés (doc.3). Cependant, les yeux du cheval étant placés de part et d'autres de sa tête, il existe des zones aveugles (doc. 4) :

- une devant sous son museau.

- une autre derrière sa croupe.

Document 2

Pupille équine

Document 3

Vision mono et binoculaire d'un cheval

Document 4

Zones aveugles chez le cheval

Parmi les mammifères terrestres les chevaux sont ceux dont les yeux sont les plus grands (seuls les baleines, les phoques et les autruches ont des yeux plus gros que les chevaux). L'œil est un organe complexe. Il possède différentes structures afin que les rayons lumineux puissent bien être interprétés par le cerveau pour obtenir une image correcte.

L'œil est formé de trois enveloppes, de l'extérieur vers l'intérieur (doc. 1) :

- la sclérotique, qui donne naissance à la cornée. Celle-ci est très fragile et peut être affectée par des ulcères, c'est la structure la plus externe de l'oeil.

- la choroïde, très vascularisée, qui donne naissance à l'iris. L'iris laisse passer les rayons lumineux dans la pupille, il s'ouvre ou se ferme pour varier la luminosité arrivant dans l'oeil. Les rayons passent ensuite dans le cristallin, qui est comparable à une lentille qui fait converger plus ou moins les rayons lumineux en se bombant ou s'affinant sur la rétine. Ce phénomène se nomme l'accommodation. Les rayons traversent ensuite l'humeur vitrée, substance transparente située entre le cristallin de la rétine, qui sert à garder la pression de l'œil constante.

- la rétine, où les rayons lumineux arrivent, est constituée de deux sortes de cellules photoréceptrices : les cônes et bâtonnets.

Le cheval possède une membrane réflectrice située entre la rétine et la choroïde nommée tapetum fibrosum choroïdien (tapetum lucidum). Constitué de fibres de collagène et situé sur la choroïde, il permet de réfléchir chaque rayon lumineux à l'intérieur de l'oeil, donc permettra aussi une meilleure vision dans des conditions de pénombre.

De plus, il possède des grains de suie qui sont des petites masses marron foncé qui réduisent la luminosité située sur la face extérieure de l'iris. Ils jouent alors un rôle d'anti-éblouissement, de la même façon qu'un pare-soleil.